Julien Lefebvre - 9 oct. 2025

Julien Lefebvre - 9 oct. 2025IA et développement logiciel : 5 piliers pour livrer 2x plus de valeur en production, sans dette ni faille

Introduction

Votre concurrent code déjà plus vite que vous. Dans 18 mois, ce sera encore plus vite. Non pas en tapant plus de lignes de code, mais en livrant plus de valeur en production, sans bugs critiques ni dette technique explosive.

Cette réalité n'est plus de la science-fiction. Des équipes maîtrisent déjà l'art de transformer l'IA d'un simple générateur de code en véritable accélérateur de business. La question n'est plus « faut-il adopter l'IA ? » mais « comment éviter de devenir obsolète ? ».

Dans cet article nous allons voir :

- Les 5 piliers fondamentaux pour coder 2x plus vite dès aujourd'hui

- Pourquoi 90% des entreprises échouent en se concentrant sur les mauvaises métriques

- Comment éviter l'explosion de la dette technique et les failles de sécurité

- La transformation concrète du rôle de développeur, de codeur à architecte-orchestrateur

- Une feuille de route en 3 étapes testée sur le terrain pour transformer vos équipes

- Les contextes où l'IA excelle vs ceux où elle échoue, et comment adapter votre stratégie

Basé sur 2 ans d'expérience terrain, ce guide stratégique s'adresse aux DSI, CTO et responsables IT qui refusent de subir cette transformation. Vous découvrirez comment Alexandre Soyer, créateur de la première communauté francophone AI-Driven Dev, et des équipes pionnières ont transformé l'IA en avantage concurrentiel décisif.

Le constat est sans appel : les développeurs qui maîtrisent cette approche peuvent déjà multiplier leur productivité par 2. Les entreprises qui n'anticipent pas maintenant se retrouveront dans 24 mois avec des équipes obsolètes face à des concurrents qui livrent beaucoup plus rapidement de la valeur dans leur produit.

📺 Format vidéo disponible : Pour une première approche ou partager ces concepts avec vos équipes, retrouvez l'intégralité de cette méthode dans une interview vidéo exclusive avec Alexandre Soyer.

1. Redéfinir la vitesse : de la ligne de code à la valeur métier

Dans la course à l'innovation, il est stratégiquement impératif de distinguer la vitesse de codage de la vitesse de développement. L'accélération d'une seule étape du processus, le codage, ne garantit en rien une accélération de l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel. Se concentrer uniquement sur le nombre de lignes de code générées par minute est une métrique trompeuse qui ignore la complexité globale du développement.

La différence fondamentale réside dans la distinction entre "coder" et "développer". Coder n'est qu'une brique du processus. Développer, en revanche, englobe un spectre d'activités bien plus large : la discussion et la clarification des user stories, la conception de l'architecture, la revue de code par les pairs, les tests, le déploiement…

Accélérer la phase de codage sans optimiser les autres étapes ne fait que créer des goulots d'étranglement ailleurs, sans impacter significativement le délai de mise en production.

Un exemple concret illustre cette réalité : la génération d'un script bash complexe qui nécessitait 45 minutes de développement manuel peut aujourd'hui être réalisée en 30 secondes avec l'IA. Mais attention : ce gain de temps n'est valorisable que s'il est réinvesti dans des activités à plus forte valeur ajoutée - compréhension du besoin métier, architecture, optimisation des performances. Le temps libéré devient du temps créatif, non du temps de repos.

Une vision stratégique de la vitesse doit donc être redéfinie. Il ne s'agit plus de rapidité d'écriture, mais d'efficacité globale. La véritable accélération se mesure par la capacité à réduire le temps entre la compréhension du besoin métier et la résolution efficace de ce besoin en production, sans accumuler de dette technique.

Pour atteindre cette nouvelle définition de la vitesse grâce à l'IA, il est impératif de mettre en place un cadre structuré qui guide l'outil et le développeur vers des objectifs communs de qualité et de valeur.

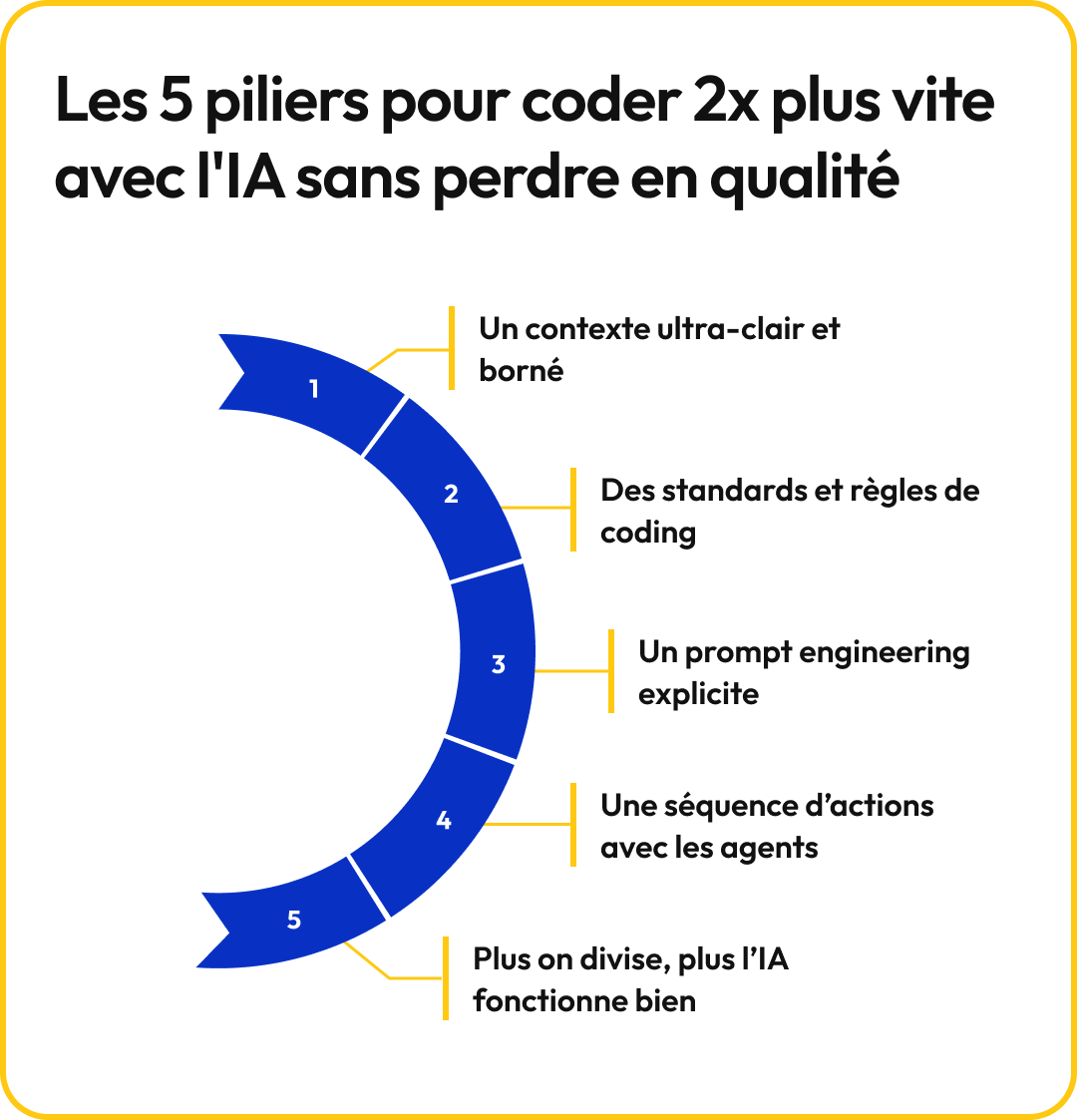

2. Les cinq piliers pour coder 2x plus vite avec l'IA

Pour exploiter le plein potentiel de l'IA dans un environnement de production de code, il faut la considérer comme un "stagiaire ultra-intelligent qu'il faut guider". Cet assistant puissant a besoin d'un cadre rigoureux pour être performant et fiable. Ce cadre repose sur cinq piliers essentiels qui, ensemble, permettent d'orienter l'IA, de garantir la qualité du code produit et de l'intégrer efficacement dans les processus existants.

2.1. Le contexte : la clé de la précision et de la pertinence

Le contexte est sans doute le pilier le plus crucial d'une collaboration réussie avec l'IA. Un contexte clair, précis et bien délimité est la meilleure stratégie pour éliminer les deux problèmes majeurs inhérents aux modèles de langage : les hallucinations (génération d'informations incorrectes ou inexistantes) et la duplication de code.

Une approche efficace consiste à s'inspirer de concepts éprouvés comme le Domain-Driven Design (DDD) et ses "bounded contexts". En restreignant le périmètre d'intervention de l'IA à une partie spécifique de l'application (par exemple, un service d'authentification ou un module de facturation), on lui fournit un cadre de travail ciblé.

Concrètement, plutôt que de donner à l'IA l'accès à 10 000 fichiers d'une application monolithique, on lui fournit uniquement les 40 fichiers du service d'authentification sur lequel on travaille. Cette approche de "bounded context" élimine mécaniquement 80% du bruit et des risques d'hallucination. L'IA devient alors un collaborateur ultra-intelligent mais nouveau sur le projet, elle a besoin d'instructions claires, pas d'hypothèses.

Dans ce paradigme, le rôle du développeur évolue. Il ne s'agit plus de tout coder manuellement, mais de préciser le contexte pour que l'IA puisse agir efficacement sur un périmètre restreint. Cette approche transforme la relation avec l'IA d'une simple délégation à une véritable collaboration, où l'humain apporte la vision stratégique et l'IA la force d'exécution.

2.2. Les règles du jeu : guider l'IA vers la qualité

Le deuxième pilier consiste à fournir à l'IA les règles du jeu en amont. Il ne suffit pas de lui donner un objectif, il faut lui expliquer les contraintes et les standards de qualité spécifiques au projet et à l'équipe. Ces règles permettent d'orienter l'IA « dans la bonne direction » dès le premier prompt, réduisant ainsi le nombre d'itérations nécessaires pour parvenir à un résultat satisfaisant.

Voici quelques exemples concrets de règles à fournir :

- Utiliser une interface spécifique : "Pour cette nouvelle fonctionnalité, tu dois implémenter l'interface IAuthenticationProvider qui existe déjà."

- Respecter les standards de l'équipe : "Le code généré doit suivre les principes de la Clean Architecture et respecter nos conventions de Clean Code."

- Intégrer des systèmes transverses : "N'oublie pas d'utiliser notre système de logger centralisé pour tracer les événements importants."

- Suivre une structure de projet définie : "Pour cette nouvelle feature, crée un nouveau dossier, car nous suivons une architecture feature-based."

- Appliquer les patterns de sécurité : "Toute entrée utilisateur doit être validée et échappée selon nos règles OWASP."

En intégrant ces contraintes dès le début du dialogue, on s'assure que le code généré s'intègre harmonieusement dans la base de code existante, respecte les bonnes pratiques de l'équipe et limite l'introduction de dette technique.

2.3. L'art du prompt engineering : dialoguer efficacement avec l'IA

Le troisième pilier, le prompt engineering, concerne l'art de communiquer avec l'IA. Le principal piège à éviter est de supposer que l'IA sait ou va déduire des informations implicites. Un développeur expérimenté, lorsqu'il entend « implémenter une authentification avec Discord », pense immédiatement à un enchaînement logique : SSO, gestion des tokens, stockage des clés dans un fichier .env, et la nécessité de ne pas commiter ce fichier.

L'IA, aussi avancée soit-elle, ne fait pas ces sauts de pensée. Chaque étape doit être explicitée. Elle fonctionne comme un collaborateur extrêmement compétent mais nouveau sur le projet et a besoin d'instructions claires, pas d'hypothèses.

La règle d'or absolue : « Ne jamais générer ni commiter du code que l'on ne comprend pas. ».

Cette discipline est fondamentale, particulièrement pour les développeurs juniors. Il vaut mieux prendre 5 minutes supplémentaires pour comprendre que de créer une dette technique invisible qui explosera dans 6 mois. Même si l'IA peut produire du code fonctionnel en quelques secondes, le développeur reste le garant final de la qualité, de la sécurité et de la maintenabilité de ce code.

2.4. Les agents autonomes : orchestrer les tâches complexes

Le quatrième pilier représente une approche plus avancée de l'intégration de l'IA. Les agents sont des systèmes capables de séquencer des actions de manière autonome pour atteindre un objectif complexe. Au lieu d'une simple interaction de type question-réponse, on demande à un agent d'exécuter un processus en plusieurs étapes.

Un exemple concret est l'utilisation d'un agent pour pré-analyser une revue de code. Lorsqu'une Pull Request est ouverte, un agent peut être déclenché pour :

- Vérifier automatiquement la duplication de code

- Comparer le code produit aux exigences initiales de la user story

- Détecter les potentielles failles de sécurité basiques

- Vérifier la conformité aux standards de l'équipe

- Identifier les dépendances obsolètes ou vulnérables

Cette orchestration permet d'automatiser les vérifications répétitives et de concentrer l'attention des relecteurs humains sur les aspects les plus critiques : la logique métier et l'architecture.

2.5. Diviser pour régner : plus on divise, plus l'IA fonctionne bien

Le cinquième pilier, fondamental pour l'efficacité de l'IA, est le principe de division. Plus on fractionne et décompose les problèmes, mieux l'IA performe. Cette règle s'applique à plusieurs niveaux :

- Au niveau du contexte : Plutôt que de soumettre une application entière, on découpe en services ou modules distincts. L'IA traite mieux 40 fichiers cohérents que 10 000 fichiers mélangés.

- Au niveau fonctionnel : Au lieu de demander "implémente le système de paiement complet", on décompose en étapes : "créer l'interface de paiement", puis "ajouter la validation", puis "intégrer avec Stripe", etc.

- Au niveau technique : Séparer la génération du code, les tests, la documentation et le refactoring en tâches distinctes plutôt que de tout mélanger.

Ce principe de division s'appuie sur le fonctionnement même des modèles d'IA. Face à trop d'informations, l'IA doit faire du "chunking" (sélectionner ce qui est important) ce qui augmente les risques d'erreur. En divisant, on élimine ce besoin de sélection et on maximise la précision.

L'intelligence future des IA se mesurera d'ailleurs à leur capacité à gérer des contextes de plus en plus larges sans perdre en précision. Mais en attendant, la division reste notre meilleur allié pour des résultats optimaux.

Cependant, ce cadre puissant, s'il n'est pas maîtrisé, peut amplifier les risques au lieu de les contenir. La gestion de la dette technique et de la sécurité devient donc le terrain sur lequel la pérennité de cette transformation se joue.

3. Les défis : dette technique et sécurité

La gestion de la dette technique et de la sécurité ne doit pas être perçue comme un frein à l'adoption de l'IA, mais plutôt comme une discipline essentielle pour pérenniser les gains de productivité. Une approche proactive est nécessaire pour éviter que la vitesse acquise aujourd'hui ne se transforme en un fardeau de maintenance demain.

3.1. Maîtriser la dette technique : l'IA comme accélérateur de qualité

L'IA présente une dualité fascinante face à la dette technique : elle peut soit la faire exploser, soit aider à la maîtriser. L'IA agit comme un « accentuateur de qualité ». Sur une base de code propre, bien structurée et suivant des standards clairs, elle est extrêmement performante. Inversement, sur du code legacy complexe et mal organisé, ses performances diminuent et le risque de générer du code de mauvaise qualité augmente.

La principale stratégie pour éviter la croissance exponentielle de la dette est directement liée au premier pilier : la restriction du contexte. En bornant l'intervention de l'IA à un périmètre précis, on l'empêche de dupliquer des logiques existantes simplement parce qu'elle n'a pas conscience de leur existence.

3.2. Sécurité : instaurer des garde-fous contre les nouveaux risques

L'utilisation massive de l'IA pour la génération de code introduit deux risques majeurs en matière de sécurité :

- Le risque technique : une augmentation des failles de sécurité de base (CSRF, XSS, injection SQL) est quasi-certaine. Les modèles d'IA ne sont pas des experts en sécurité contextuelle et peuvent générer du code fonctionnel mais vulnérable s'ils ne sont pas explicitement guidés.

- Le risque humain : le « biais de feignantise » et la fatigue cognitive représentent un danger significatif. Face à un volume important de code généré, les développeurs peuvent être tentés de le lire en diagonale et de valider des pull requests sans une revue approfondie, laissant ainsi passer des vulnérabilités.

Pour contrer ces risques, il est indispensable de mettre en place des garde-fous robustes :

- Processus d'équipe : rendre les revues de code humaines non seulement obligatoires, mais aussi plus rigoureuses. La responsabilité finale incombe toujours à l'humain. C’est pour cette raison que vous entendez tout le temps la notion de “Human in the loop” quand on construit un processus avec de l’IA.

- Automatisation : utiliser des agents IA pour effectuer une première passe de revue automatisée, agissant comme un filet de sécurité.

- Formation continue : sensibiliser les équipes aux nouvelles vulnérabilités spécifiques au code généré par IA.

3.3. Le concept de dette maîtrisée

L'objectif n'est pas l'élimination totale de la dette technique (utopie dangereuse) mais sa maîtrise consciente. Et les choix dépendent de votre contexte : dans une startup en phase pre product-market fit, emprunter de la dette technique peut être stratégique. Pour une banque ou une assurance, c'est l’inverse, c’est impensable.

L'IA amplifie cette dynamique : sur une base de code propre et bien structurée, elle excelle. Sur du code legacy mal organisé avec des fichiers de 2 000 lignes, ses performances s'effondrent. L'IA agit comme un « accentuateur de qualité », elle révèle et amplifie l'état réel de votre base de code.

Il s'agit d'évoluer vers un concept où les compromis techniques sont des décisions conscientes et délibérées de l'équipe, et non des accidents subis. L'IA devient alors un outil pour implémenter rapidement des solutions, tout en laissant à l'équipe la responsabilité stratégique de décider où et quand des raccourcis sont acceptables.

⚠️ Points d'Attention Critiques pour les DSI/CTO

- Formation obligatoire sur la sécurité : pour éviter la multiplication des failles basiques (CSRF, XSS, injection SQL).

- Process de revue renforcé : le "biais de feignantise" est réel face aux volumes de code généré.

- ROI : il faut mesurer la valeur livrée (impact pour les utilisateurs, impact pour l’entreprise et impact pour l’équipe), pas les lignes de code générées.

- Conformité : les données d'entreprise utilisées pour le contexte IA doivent rester sécurisées.

- Évolution des compétences : préparer la transition du rôle de codeur vers celui d'architecte-orchestrateur.

4. L'évolution du rôle de développeur : vers un partenariat stratégique

Contrairement aux craintes initiales, l'IA ne remplace pas le développeur. Elle accentue son rôle stratégique en l’obligeant à ne plus être un "faiseur" technique mais être un "penseur" stratégique et créatif. En automatisant les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, l'IA libère un temps précieux pour des activités de plus haut niveau.

L'IA libère la créativité et du temps. Ce temps gagné est réinvesti dans la résolution de problèmes plus complexes, l'exploration de nouvelles architectures ou l'optimisation des performances.

Cette évolution s'inscrit parfaitement dans la transformation produit que vivent nos organisations. Le développeur ne se définit plus par les lignes de code qu'il produit mais par l'impact métier qu'il génère. Plutôt que "Je suis développeur backend", la nouvelle posture devient "J'aide les entreprises du secteur X à améliorer leur chiffre d'affaires" (et accessoirement, j'utilise du code pour y parvenir).

Cette approche produit facilite l'adoption de l'IA car elle clarifie le "pourquoi" avant le "comment". Quand l'objectif métier est clair, l'IA devient un accélérateur naturel vers cet objectif. Le développeur devient un partenaire clé dans la recherche du "compromis technico-fonctionnel" optimal : la solution qui atteint 90% de l'objectif métier avec un minimum d'effort technique, plutôt que de viser 100% pour un coût (trop) important.

5. Feuille de route pour l'adoption en entreprise

Intégrer l'IA dans une équipe de développement existante nécessite une approche pragmatique et progressive, axée sur l'adhésion des équipes et la démonstration de la valeur. Imposer un nouvel outil sans accompagnement est la recette de l'échec. Voici une feuille de route en trois étapes pour une adoption réussie.

Étape 1 : Sensibiliser sans imposer

Adoptez la philosophie "Show, don't tell" (Montrez, ne dites pas). Au lieu d'imposer un nouvel outil, démontrez son efficacité sur des cas d'usage concrets et pertinents pour l'équipe. Il est crucial de clarifier que l'IA est un outil de collaboration, et non de délégation. Le développeur reste maître du processus, l'IA est un assistant qui augmente ses capacités.

Étape 2 : Identifier un bon cas d'usage

Commencez par un problème réel et douloureux pour l'équipe. Il peut s'agir d'une tâche chronophage ou complexe comme :

- "Augmenter la couverture de tests sur une partie critique de l'application"

- "Débugger un module legacy"

- "Documenter automatiquement les API existantes"

- "Refactorer un micro-service suivant les nouveaux standards"

L'objectif est de démontrer un gain tangible et rapide. Un premier succès, même modeste, est le meilleur ambassadeur de la technologie et créera un élan positif pour la suite.

Étape 3 : Déployer et itérer

Une fois la preuve de concept validée sur un cas précis, la méthode peut être déclinée sur d'autres périmètres. Il s'agit d'un processus itératif : pour chaque nouveau cas d'usage, il faudra adapter le contexte, affiner les règles et améliorer les prompts. Cette approche progressive permet à l'équipe de monter en compétence et d'intégrer l'IA de manière organique dans ses flux de travail.

Mesurer le succès

- Court terme : par exemple réduction de 50% du temps sur une tâche spécifique ciblée

- Moyen terme : par exemple augmentation de 2x de la vélocité sur un périmètre défini

- Long terme : par exemple transformation du rôle de l'équipe vers plus de valeur métier

Attention : la métrique n'est jamais le nombre de lignes de code générées mais toujours la valeur livrée en production.

6. Les limites actuelles et les horizons futurs

Les contextes favorables

L'IA excelle aujourd'hui sur :

- Les nouvelles applications “de zéro” avec une architecture moderne (microservices, DDD)

- Les bases de code respectant clean architecture et les principes SOLID

- Les tâches de refactoring dans un périmètre bien défini

- La génération de tests sur du code existant propre

- Les scripts d'automatisation et de tooling

- La génération de la documentation technique

Les contextes défavorables

L'adoption reste limitée sur :

- Les monolithes legacy de plus de 10 ans avec des fichiers de plus de 2 000 lignes

- Les migrations complexes entre technologies (exemple : COBOL vers Java)

- Les systèmes avec des règles métier enfouies et non documentées

- Les applications critiques nécessitant une certification (aéronautique, médical)

- Les projets avec des contraintes de performance extrêmes

L'horizon 2026/2027

Avec l'augmentation des fenêtres de contexte, l'IA pourrait absorber des bases de code entières. Ce jour-là, le rôle du développeur mutera définitivement vers celui d'architecte-orchestrateur.

Les implications sont majeures :

- Les entreprises qui n'auront pas préparé cette transition se retrouveront avec des équipes inadaptées

- Les concurrents early-adopters pourront livrer beaucoup plus rapidement

- Le marché du développement se polarisera entre experts IA et développeurs obsolètes

- Les modèles économiques devront être repensés

Conclusion : bâtir l'avenir du développement logiciel

L'intelligence artificielle est un partenaire puissant mais exigeant. Son intégration réussie dans le cycle de vie logiciel ne dépend pas de la sophistication de l'outil lui-même, mais de la rigueur du cadre mis en place pour le guider. Le succès repose sur la maîtrise des 5 piliers fondamentaux : un contexte précis, des standards et des règles de condig, un prompt engineering explicite, une orchestration intelligente des agents IA et une décomposition du problème.

L'adoption de l'IA dans le développement n'est plus une question de "si" mais de "quand" et "comment".

Le paradoxe est saisissant : l'IA ne remplace pas les développeurs, elle les rend indispensables différemment. Ceux qui maîtriseront cette collaboration homme-machine ne se contenteront pas de coder plus vite, ils redéfiniront les standards de l'industrie en termes de qualité, de créativité et de valeur métier livrée.

Les entreprises qui maîtriseront cette collaboration homme-machine ne se contenteront pas de coder plus vite. Elles redéfiniront la notion même de vitesse en se concentrant sur la livraison de valeur. Elles innoveront plus rapidement, construiront des produits de meilleure qualité et libéreront le potentiel créatif de leurs développeurs pour résoudre les défis de demain.

La question pour les décideurs n'est donc pas "Faut-il adopter l'IA ?" mais "Comment former nos équipes pour qu'elles deviennent les architectes IA de demain ?"